井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2025.09.29

県庁建て替え問題は、私も重要視している課題です。

ここまでの私の考えは、以前ブログで

というタイトルで綴りましたので、是非、ご覧ください。

さて、6月定例会ではこの問題を巡って自民党議員団の議席方面から新たな迷言?(ヤジ)が飛び出しました。

それが

「浦和のためにやってるんじゃないんだよ!!」

です。

この発言からは、現在地ではなく浦和美園への移転を求める想いが透けてみえますね。

でも、この「浦和のためにやってるんじゃないんだよ!!」という発言、決して間違ってもいません。

必要なのは浦和か美園か?ではなく「埼玉県政にとっての最良の場所を選択をする」という視点です。

なので、この言葉を借りれば「美園のためにやってるワケでもないよ!」となりますね。

では、ヤジの出た経緯(質問の流れ)や最新情報の検討状況等を追ってお伝えします。

キッカケとなったのは、6月定例会のさいたま市浦和区(南第9区)選出の野本怜子議員(民主フォーラム)の一般質問です。

そのうち、質問項目「県庁舎再整備について」と題して行われたコチラの質疑・答弁に対してでした。

====

Q 野本怜子 議員(民主フォーラム)

県庁舎の最も古い部分が築80年を迎える2032年へ向けて、県庁舎再整備の議論が始まっています。位置については現在地又は浦和美園への移転のどちらになるかが、執行部から今年度中に方向性が出されることとなっております。当然、移転ともなれば、現在約6,000人の職員さんが勤務しているこの浦和の町にとって影響は大きいものとなります。

「そもそもなぜ移転するのか」と、必要性を問う声も聞こえています。地元の方々からも現在地での建替えを求める要望書が県に寄せられました。さいたま市長をはじめ、さいたま市自治会連合会、浦和区自治会連合会、浦和駅周辺地区まちづくり促進協議会からです。

地元からの要望についてどう受け止め、今後、計画を進められるのか、知事にお伺いいたします。

A 大野元裕 知事

県庁舎の位置については、県民、事業者、団体など多くの方に影響を与えることから、幅広く御意見をお伺いすることが重要だと思っています。

そのため、令和6年7月から8月にかけて県民アンケートを実施し、直接、県民の声をお伺いいたしました。

さらに、専門家や県行政に深く関わりのある団体の皆様からも貴重な御意見を頂戴いたしました。

議員からお話のございました、さいたま市自治会連合会など地元から寄せられた御要望につきましても、他の御意見と同様に大切に受け止めてまいります。

これまで頂いた多様な御意見や技術的な指摘等を踏まえ、令和7年度中に位置を決定できるよう、丁寧に検討を進めてまいります。

====

確かに浦和区から選出されている議員としては、現在地で…と求めるのは当然だと思います。

これに対して飛んだヤジが「浦和のためにやってるんじゃないんだよ!!」です。

このヤジは、議席の真ん中あたり、自民党議員団の席のほうから聞こえてきました。

自民党議員団は、今年2月の代表質問(=田村団長)で「浦和美園に移転したと仮定して現在地の跡地利用」といった切り口で、この県庁建て替え問題を論じたり、一般質問でも「浦和美園推し」の議員が居たりと、会派全体の意向としては浦和美園推しの雰囲気を醸し出しています。

これに対しては、先ほどのヤジをそっくりそのまま返す感じになりますが

「浦和美園のためにやってるワケでもないんだよ!」

と言いたくなります。

私自身は、浦和区を地盤にしているワケではありませんが、浦和の現在地のほうが優れた候補地だと思っています。

ちなみに、その後の報道によると、“有識者会議”において、来年1月までに比較評価を行い、今年度中(=来年3月末まで)に結論を出す…という方針が示されました。

この有識者会議は、議会からは1名のみ委員を出しています。

その1名というのが、先ほど「現在地の跡地利用」という質問をしたとして紹介した自民党議員団団長の田村議員です。

本当は、あからさまに「どっちかに意見が寄っていない委員」のほうが良いと思うのですが、ただこれも多数決で決まるので、浦和美園移転推しの委員が議会から出てる…というのが、実態です。

但し、様々な分野の専門家が有識者会議に選ばれているので、議論そのものは偏った方向性になっていないと感じてはいます。

直近の有識者会議では、検討項目に

●周辺環境との調和

●建設コスト

●建設工期

●都市計画等の調整

を新たに加えることになりました。

この項目は、どちらに有利とかはなく、結論を出すために必要な項目だと思っております。

明日から始まる9月定例会の一般質問でも、誰かが取り上げるかもしれませんが、私も、常任委員会や特別委員会でこのテーマが取り上げられた際には、しっかりと問題提起や提案を行いたいと思います。

2025.09.28

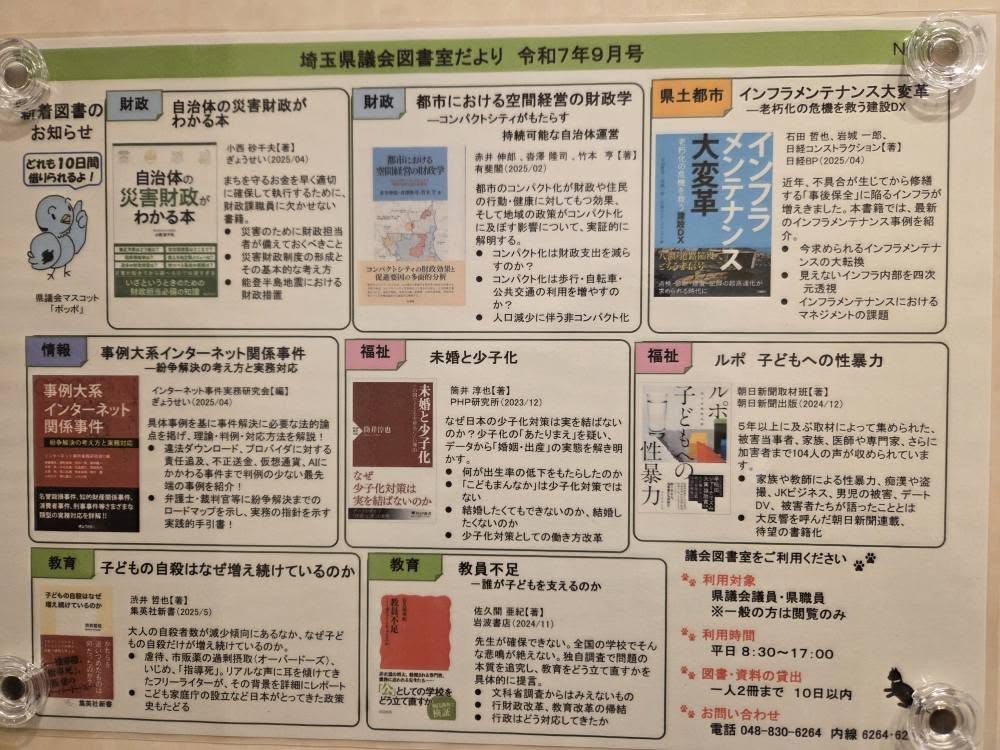

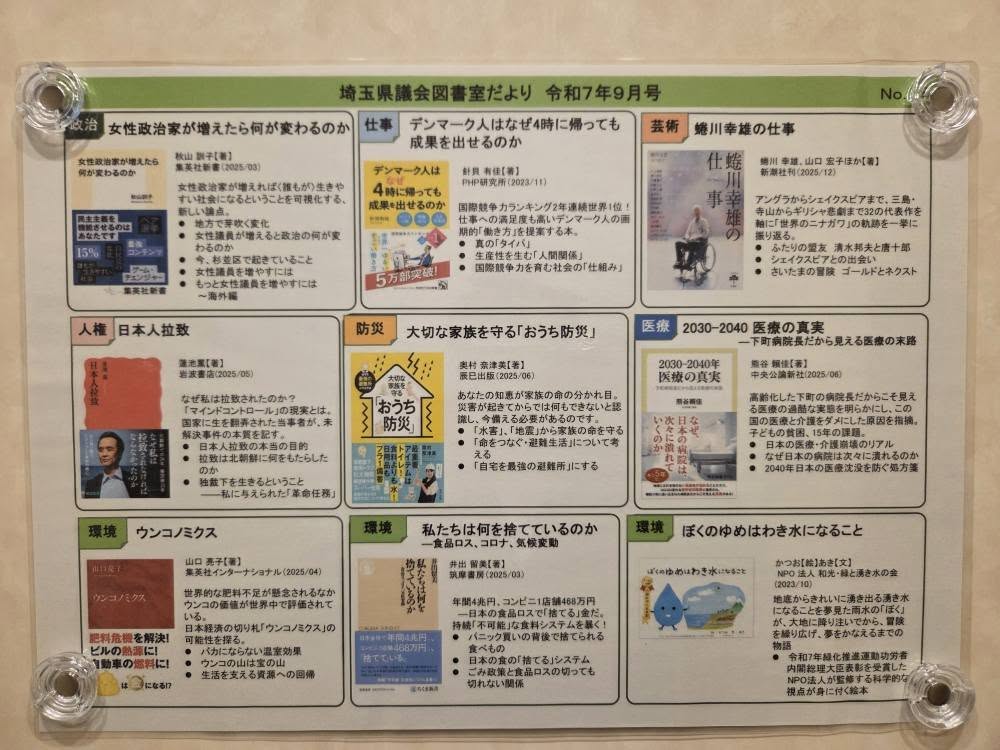

県議会議事堂内のエレベーターには、図書室が発行する「図書室だより」がラミネートして貼られています。

その中で紹介されたうちの1冊に、和光市のNPO「和光・緑と湧き水の会」が発行した『ぼくのゆめはわき水になること』が紹介されています。

既に、本は書庫には並んでいて、今回はそれを重ねてPRされたカタチです。

令和7年度緑化推進運動厚労省 内閣総理大臣賞を受賞した和光市の団体の取組が、こうして全県から選出された議員が利用するエレベーターの目に留まるのを誇りに思います。

県議会では、明後日の30日から5日間の一般質問が始まります。

2025.09.25

24日朝、和光市と練馬区との境にある交差点(丁字路)で、自転車に乗っていた76歳の女性がトラックにはねられ、搬送先の病院で死亡が確認されるという痛ましい事故がありました。

(リンクのニュース参照)

https://news.yahoo.co.jp/articles/614c01ca715ebfb393db334b87160fe2ab92b880

亡くなられた方に心よりお悔やみ申し上げます。

亡くなられた方に心よりお悔やみ申し上げます。

この丁字路については、以前に、広沢エリアに住む方から、より安全に利用できるようにならないか?と相談を受けたことがあります。

時期としては、令和3年の頃です。

相談者さんとも話した上で、交通量を考えると(※決して交通量自体は多くはない)、定周期信号(=時間で変わる)は難しいので、「時差式信号」の設置を要望することに致しました。

県警には、実際に現地での交通量調査もしてもらったのですが、やはり信号機を設置をするまでの交通量はない、との判断から設置は見送られました。

一方で、県警も、出来うる安全対策として

・横断歩道の存在を知らせる菱形(◇)路面標示の引き直し

・ドライバーの視界を拡げるための植栽のカット

などが実施されました。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

その上で、今回の事故というになるので、改めて安全対策の必要性が議論されることと思います。

なお、どのような対策がなされたとしても、肝心なのは、ドライバー及び自転車利用者、歩行者といった利用者全員だと思います。

特に、ドライバーは、この新座市の栄小学校から外環側道まで続く、このロングストレートは、ついスピードが出てしまいかねません。

こうした事故が再び起きないよう、更なる対策に向けて取り組んでいきたいと思います。

2025.09.01

シェイクアウト訓練は、突然の地震に備えるために非常に効果的な防災訓練です。

本日、9月1日は103年前の大正12年(1923年)に関東大震災が発生した日であり、埼玉県議会では、3年前からこの日を中心とした防災週間に『シェイクアウト訓練』を呼び掛けています。

訓練では、「まず低く、頭を守り、動かない」という基本動作を繰り返し練習します。

家族や職場、学校など身近なコミュニティ単位で気軽に実施でき、参加者全員が一体感をもって取り組めるのも大きな魅力です。また、定期的な参加によって、災害発生時の行動が自然と身につくと思っています。

そこで、この防災週間に向けて、私からは、和光市の柴崎市長、和光市議会の小嶋市議会議長に協力のお願いをさせていただきました。

また私自身は、一昨年は「会派」で「県議会議事堂」にて実施。

昨年は、「地区社協」の皆様と「わぴあ」で実施。

そこで、今年は和光市役所にて、柴崎市長と共に実施させていただきました。

本日、午後2時に市役所で訓練放送があり、職員の皆さんが一斉に机の下に潜ります。

素早い対応に和光市の職員の皆さんの頼もしさを感じました。

一方、過去2年間では気づけなかったのですが、当たり前ですけど、市役所以外では普通の日常です。なので、訓練中もひっきりなしに外線電話が掛かってきました。

本当の地震の際もそういうことはあるでしょうし、来庁者も大勢いらしていたので、来庁者避難も一緒に考えなくてはいけません。

違う場所で行うたびに学ぶことが多いです。

県議は皆、実施した訓練の様子を議長に報告することになっているので、今日のことをまとめたいと思います。

最後に。是非、一人でも多くの方に参加してほしいと思います。(市町村ごとの登録数がカウントされています。)

ご覧になった方には、ご家庭・企業・学校などで、是非ご協力いただければ幸いです。

下記のサイトからアクセスし、登録をお願い致します。(FAXなどもありますが、ネット申請がお手軽です。)

2025.09.01

先日の続きで、テレビ埼玉で放送された「こんにちは県議会」の「主要会派代表者に聞く」についてです。

【 議会広報番組「こんにちは県議会」その① ~冒頭挨拶の手話は「手話検定1級」を持っている、わが会派の金野桃子議員に教わりました~

※※※※※※※※

さて、そのインタビューの中で語ったのが、私たち会派が考える「最重要課題」です。

ほぼ毎年同じことを語る会派もあれば、私たちのように、その年その年ごとの課題に応じてテーマを変えて語る会派もあります。

私が語ったのは、以下のような内容です。

=====

<インタビュアー>

Q、埼玉県が抱える課題と、会派として課題にどう対応していくのかについて教えてください。

<井上>

A、 私たちが今年度の最重要課題と考えているのは、先ほどの手話やデフリンピックも含めた、障害者施策の充実です。

私たちはこれまで特別支援教育の充実に力を注いできました。そのかいもあり、今年度から和光南特別支援学校の全面建て替えに向けた動きがスタートします。予算化されたから終わりではなく、関連市町村や保護者など、幅広く意見を聞くことが大切だと考えておりますので、今年度もさまざまな提案を続けていきます。

<インタビュアー>

Q、福祉分野の取り組みについてお聞かせください。

<井上>

A、 はい。今年度、福祉の分野で、この数か月の間に、県はいくつかの障害者福祉事業の廃止などを発表しました。例えば、多くの障害者団体に利用されてきたリフト付きバス「おおぞら号」の運行終了です。

また伊豆にある障害者とその家族が宿泊・休養するための施設、「伊豆潮風館」も施設の廃止を含めた検討がなされると聞いております。特に伊豆潮風館は、昨年会派で現地を視察し、決算特別委員会でも、今年の夏に向けて、効きが悪いエアコンの修理を検討する旨の答弁を引き出した矢先の報告でした。

さまざまな事情からこれまでと全く同様に事業を継続することが難しいのは致し方ありません。一方で障害者施策の縮小にならないよう代替案を提示するなど取り組みたいと思います。

=====

以上が、内容です。

まず、写真①や次のリンクのように、昭和48年から現 在の6世号まで50年以上にわたり運行してきた「リフト付き大型バス(おおぞら号)」の運行が、今年度で終了という方針が打ち出されました。

また、伊豆潮風館についても、令和10年度をもって施設を廃止する方針が、障害者団体に向けて伝えられました。

このインタビューの原稿を書く際に「廃止の方針」と書いたら、福祉部からは「まだそこまでは言っていません。」と修正依頼がありました。

現状では「廃止の方針を含めた検討がなされる」という状況ですと修正が入ったくらい…とのことです。

その意味では、まだ調整の余地があるのかもしれないと前向きに考えています。

インタビューでは詳細は語れませんでしたが、事業自体にはとても多いなニーズがあります。

現に、この発表を踏まえて、夏に実施した各種団体との意見交換会では、複数の身体障害者団体から「方針撤回に力を貸してほしい」と要望をいただきました。

・・・実は、この2事業については、いささか性急に事が進んだ印象です。

県議会の中からは、廃止を求めるような声はなかったのですが、「埼玉県公の施設の在り方有識者会議」や財政課との予算編成過程で、急きょ廃止の方向性に舵が切られました。

確かに、人手不足など様々な事情から、これまでと全く同様に事業を継続することが難しくのなってきている状況には理解を示さなければならないと思います。

一方で、多くの利用団体が居る中で、その声も聞かずに、有識者などの意見によって事業が廃止されていくことには、議会軽視とかは言いたくありませんが、県民に寄り添えていない判断だと思います。

代替え案を考える議論も、その時間もありませんでした。

言ってみれば、県立別学の共学化の方針が示された時のような、現場や利用者の声を無視した意思決定プロセスにも疑問が残ります。

(#埼玉共学化反対)

以上を踏まえて、私は(※願わくば会派を越えて)、早急な決定ではなく、まずは、利用団体等からの意見聴取を。その上での意思決定の見直しや、代替え案の決定も含めた議論が行われることを切に願っています。

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

最新記事

(01/20)

(01/19)

(01/15)

(01/15)

(01/06)

最新トラックバック

プロフィール

ブログ内検索

最古記事