井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2025.10.21

埼玉県議会で我が会派から提案した『国旗損壊罪の早期制定を求める意見書』を提出するか否かを審議してる9月定例会後半はまさに公明党の離脱もあり高市政権が誕生するかも分からない情勢でした。

だからこそ意見書をあげる意味があったかと考えていましたが、自民党議員団からの賛同は得られませんでした。

ただ、これも表向きな理由で、その根本には「自民以外の他会派が提案した意見書を出させないよ」というスタンスがあります。

国政では、今日、高市総理大臣が誕生しました。

でも、自民単独の意向では成り立たなくなりました。

埼玉県議会は自民だけで過半数あるので単独行動を続けることが出来ますが、それを続けていると国益や県民に利する事案にも反対することになります。

これ以上、

ー無理が通れば道理引っ込むー

ということにならないよう、会派を越えた声が実る議会にしよう!と強く思う次第です。

2025.10.17

9月定例会に、我が会派から提案した上記の『国旗損壊罪の早期制定を求める意見書』は、残念ながら意見書提出の調整を行う議会運営委員会副委員長を出している自民党議員団の同意が得られず、提出見送りとなりました。

参議院選挙を境に一層エスカレートする行動に歯止めをかける意味でも埼玉県から国へ声を挙げたかったのですが、残念です。

❶(推進派の)高市さんが総裁になったので動向を見守りたい

❷損壊の定義が難しい

とのことでした。

「損壊の定義が難しい」の例として示されたのは

『スポーツ応援の際の「頑張れ!日本」や「寄せ書き」をどう扱うべきか困るから』

とのことでした。

・・・しかし、外国国章損壊罪と同様に「侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊・除去・汚損すること」という定義で十分で、スポーツ応援とは明確に判別できます。

意見書を出さない理由として、このような認識を語るのならば、今、多方面から「乱発しすぎでは?」と言われている自民党議員団発の条例については、どうか一層慎重になってほしいと思います。

加えて。

合わせて提出した『トルコ共和国との相互査証免除協定の一時停止を求める意見書』も自民党議員団が賛同せず見送りになりました。

この意見書は大野知事が8月4日に外務省に提出したものをベースにしており、それを県議会からも出すことで、その実現を目指すための提案でした。

自民党議員団サイドから「見送る理由」として聞こえてきたのは

「慎重になりたい」

でした。

むしろ、私は

「知事も動いている」

「慎重になっているヒマはない!!」

と訴えましたが、残念ながら、自民党議員団には届きませんでした。

以上、意見書関連の報告です。

2025.10.16

昨日、9月定例会が閉会しました。

知事提出の約88億円の一般会計補正予算案などを可決しました。

今定例会中の出来事ですが、10月9日に越谷市選出の浅井 明議員が亡くなりました。

(あえて人数は記しませんが)私が議員に当選して約15年経ちますが、在職中に亡くなった議員さんは何名かいらっしゃいます。

闘病を続けていた方もいらっしゃれば、ある日突然…という方もいらっしゃいます。

昨日の閉会日の本会議では、冒頭に、浅井県議の逝去を悼んで、哀悼の辞を、同じ選挙区の橋詰県議が行うと共に、哀悼決議を全会一致で可決しました。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

さて、9月定例会は、議案としては、予算案では、県が管理する道路の改築や河川の整備などにおよそ84億4000万円が盛り込まれています。

また、最終日に先んじて、八潮市道路陥没事故の被害を受けた住民・事業者への補償のための補正予算なども審査を行いました。

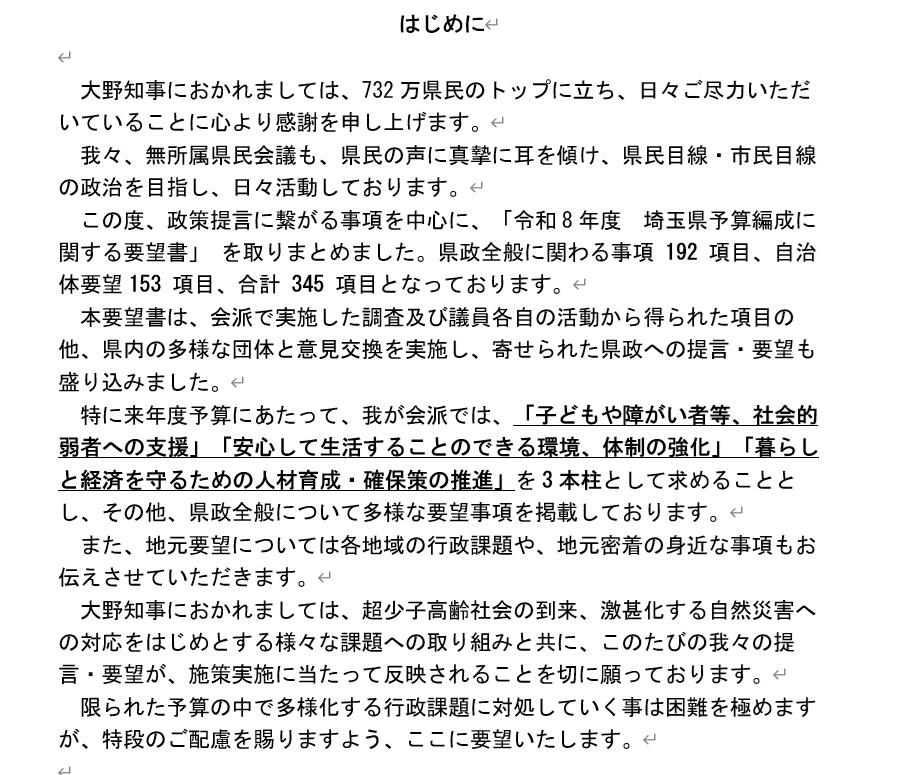

そして、会派「無所属県民会議」の活動としては、昨日、大野知事 に来年度予算要望書を提出しました。

様々な団体やそれぞれの地元自治体(もちろん和光市からの要望も含まれています。)などからいただいたご意見や会派、議員個人として取り組んでいることなど、県政全般について192項目・各自治体からの要望153項目、計345項目をまとめました。

◆要望書の冒頭部分

(詳細は今後、会派のホームページに掲載します。)

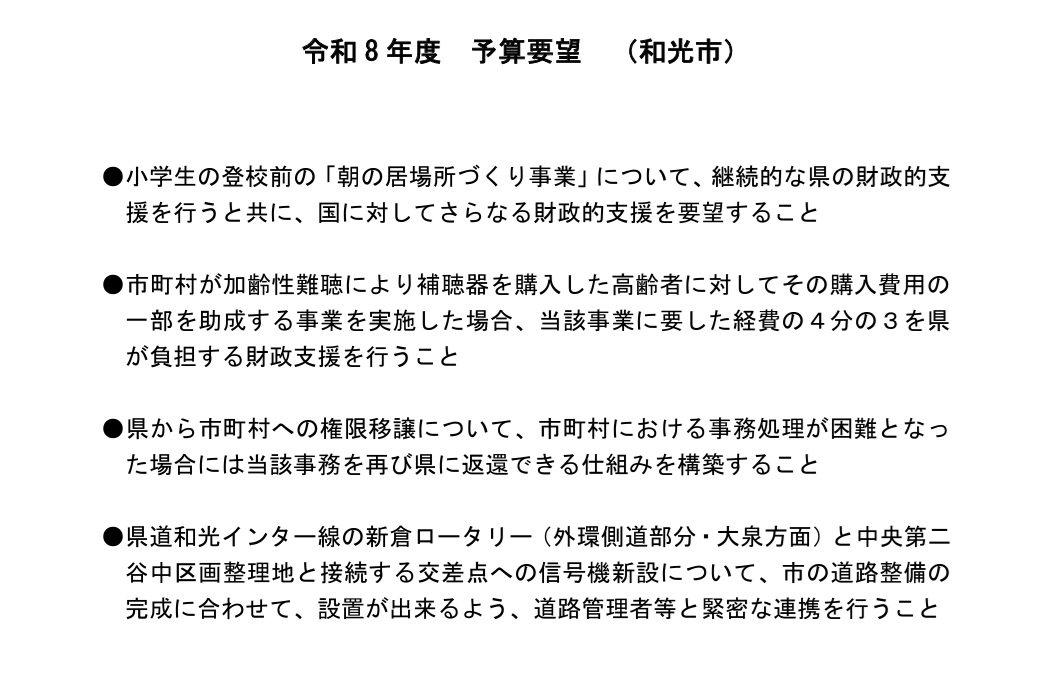

◆和光市役所からの要望事項

今後も、ここに綴った内容が実現されるよう、着実に活動してまいります。

(詳細は今後、会派のホームページに掲載します。)

◆和光市役所からの要望事項

今後も、ここに綴った内容が実現されるよう、着実に活動してまいります。

2025.10.06

昨日(10月5日・日曜)は、新倉コミセン・午房コミセンで「コミセンまつり」が開催されました。

ちょうど埼玉県議会では、金曜日の一般質問で

という質問が行われました。

その質問に対して知事からは

「この数字は、人口の多い都道府県では事業費が低く出る傾向もある。」

「文化を取り巻く現状は、事業費のみで評価できるものではないと考えます。」

「今後は県の発信力を活かして市町村や文化団体等の活動を広報面からも支援し、文化活動の拡大につなげていきたい。️」

と答弁がありました。

ダントツの最下位は考えさせられるものの、大野知事の「予算だけで測れるものでもない」という答弁も的を射たモノであります。

現に、コミセン祭りでは、和楽器演奏、詩吟、舞踏、歌唱など、様々な文化が発表・披露され、また、生け花や書道、絵画などの作品もたくさん展示されていました。

でも、これら様々な文化・芸能も、お金があれば、さらに参加者が増える…というものでもないと思います。

「一緒にやろう」という人が繋がって初めて文化が培われていくのだと思います。

各会場では来賓としてお招きいただきましたので、この一般質問をクイズにしたりしながら、ご挨拶をさせていただきました

来年のコミセン祭りに向けて、さらに楽しく、練習が続くことを願っています。

写真のスペーシアは、今朝(10月6日・月)の議会に向かう途中で見掛けたので、思わず撮影しました。

2025.10.04

今日は和光市では8つの小学校で運動会が開催予定でした。

ただ、前日まで、開催時間と重なる午前中が1mm程度 の雨予報。。。

の雨予報。。。

保護者や児童の中には「今日じゃないと代替日には予定があるんです!」という方といらっしゃるので、(きっと学校側としても予定通りの開催が一番ですよね。)何とか今日開催してほしいと、皆が願っていたと思います。

私の地区の小学校では体育館の廊下のところに、児童や先生が作った「なんとか晴れてくれ~!!

“ てるてる坊主 ” が飾られていました。

その甲斐あって、和光市は全校、なんとか雨が本当にパラパラ降る程度で、無事開催出来たということです!

秋らしい涼しい天候のもと、児童の元気いっぱいな姿が校庭を駆け回りました。

私なんかは保護者の一人として、高学年の『組体操』を見て、感動で涙しておりました

結びに。

学校の先生方。

本番に向けた準備や体育の授業の練習も含め、素晴らしい運動会を本当にありがとうございました!

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

最新記事

(01/20)

(01/19)

(01/15)

(01/15)

(01/06)

最新トラックバック

プロフィール

ブログ内検索

最古記事