井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2025.12.19

先ほど、12月定例会の全ての日程が終了しました。

知事提出の議案は

など、多岐に及びましたが、全て可決・成立しました。

カスハラ条例は、その実効性を担保する方法や、逆に行き過ぎの規制が生じないようにと付帯決議も付けられました。

その点において、わが会派で群馬県庁に行って実施したカスハラ条例に関する調査も活かせたと思っています。

12月定例会は、一般質問も行いましたし、その直前まで、会派代表者として議会広報の収録などあったりと、過去最も忙しい議会のひとつとも言えます。

まだまだ報告しきれていませんが、いずれも何とかカタチにすることが出来たと思っております。

そして、もう一つ。

今日、新たに動き出したことがあります。

それは、駅北口から、新倉ふるさと民家園に向かう「妙蓮寺通り」の外環側道との交差部分に「視覚障害者用 音響式信号機」が設置されました。

要望者の方からの相談を受け、地域の方々が署名を書いてくださり、時には集めて回ってくださり、何より周辺の方のご理解もあり、設置に至りました。

その過程においては、朝霞警察署、熱心な和光市議会議員さん、そして最終的には警察本部も親身になってくださり、まさに実際に視覚障害のある方々のために、多くの方が動いてくれました。

この場を借りて、全ての関係者のここから御礼と感謝を申し上げます。

住宅との近接状況を考え、且つ、利用者の多い南側(=トヨタレンタリースさんのある側)にのみ設置されています。

なお、周辺との調和のため、

・日中のみ(早朝・夜間は鳴らない)

・平日のみ(休日は鳴らない)

といった運用となっておりますので、ご了承いただければ幸いです。

本日の朝、県警本部の立ち合いを経て、11時頃から供用開始しました。(※私は朝から県庁に来ているので私自身はまだ見れていませんが。)

また、ただ音響装置を設置するだけではなく、LED化も一緒に私からの要望しました。

もともとは旧型の信号で、且つ、この信号は特別距離があるので、視覚障害のある方だけでなく、見にくい信号=渡る際のリスクにもなっていました。特に朝夕などは、朝日・西日の影響で誰にとっても見難くなっていました。

そのため、今回はLED化も同時に行なわれ、この1週間、工事が行われていました。(写真はそのときの様子です。)

今後、多くの市民の通行の安心・安全に繋がればと思っております。

2025.12.16

昨日に引き続き、バスドライバーの確保…すなわち、地域公共交通の課題解決についての話題です。

今、和光市駅北口の自転車駐輪場のある交差点(※丁字路に見えますが、実は変則交差点。)が改良工事を行なっています。

駅北口区画整理の一環ではあるのですが、この工事のポイントは、朝霞方面に抜ける右折帯を生み出すことができる…ということです。

これまで、この交差点では、

・戸田方面から朝霞方面に抜ける車が右折したくても、直進車や横断する人が途切れず、右折するタイミングがなかなか来ない

・すると、右折する車が邪魔になって、直進して駅のアンダーパスを通りたい車が居ても通れず、車が動かない

・結果、場合によっては1台も直進できず、信号が変わってしまう

という状況に有りました。

和光市役所や県土事務所などから「駅北口区画整理の進捗に合わせて右折帯も考えたい」と回答は得ていたものの、なかなか工事には至りませんでした。

そんな中、バスの自動運転実証の取組を含めた和光市の交通施策・まちづくりの構想が、大野知事が進める『埼玉版スーパーシティ・プロジェクト』の一環に選ばれました。

採択事業名としては

「和光市駅北口の魅力ある駅前空間の形成」と言います。

これにより、交差点の道路整備を含めた工事が進捗するようになりました。

バスも現状では、ドライバーが居なければ走りません。

自動運転バスとなるにはまだまだ実装に向けた取組が必要です。

でも、そもそも論になりますが、バスが走るためには「道」が必要ですし、外出したくなる「街」づくりもなくてはなりません。

和光市…だけでなく、市町村のまちづくりは、県や国の補助や支援も得ながら進んでいます。

一日も早く便利な駅北口が出来上がること、そして、そこを新たなレベルを目指して自動運転バス

2025.12.15

和光市では、自動運転サービスの実現に向けて、大型EV自動運転バス購入や3期社会実証における自動運転車両調律等業務が予定されています。

和光市議会でも関連する議案の審査が進められていると伺っております。

<概要>を紹介すると

【質問要旨】

Q、公共交通に対する県の主体的な取組について、MaaSや自動運転などの新技術を活用した地域公共交通の課題解決に向けて、 県としてどのようなビジョンを描いてい)るのか 企画財政部長に伺う。

【答弁要旨】

A、新技術を活用した地域公共交通の課題解決に向け、県としてどのようなビジョンを描いているのかについて答弁します。

・MaaSや自動運転などの新技術は、 利便性の高い地域公共交通を実現するために有効な手段であるとともに、 日常生活を支える地域の足の確保や、運転手不足など、様々な課題の解決に資するものと認識しています。

・県では、越谷市においてスマートフォンを利用した最適な経路検索に加えキャッシュレスで運賃割引を行うMa a S取取組や、和光市と深谷市においてバスの自動運転実証の取組が始まっており、県では財政支援のほか交通政策研修会を通じて県内外の先進事例の横展開に努めています。

・また、 埼玉県における地域公共交通の目指す将来像とその実現に向けた対応方針を示すため、令和 7 度度に新たに地域公共交通の基本方針を策定したい。

・この基本方針では、対応方針の1つとしてMaaaSS自運転などの新たな技術の活用等による地域公共交通の更なる活性化を位置づけるとともに、地域別の課題と対応の方向性をお示ししたいと考えています。

・さらに今後は、自動運転に特化した研究会を新たに立ち上げ、国や民間企業と連携し、地域公共交通の課題解決に向けた新技術の活用が加速するよう、地域の実情に応じた市町村の取組をより一層支援しています。

===

このように、県も本腰を入れて和光市をはじめとする県内の自動運転事業へさらなる支援を展開していく予定にしております。

特に、私は答弁の最後の「自動運転に特化した研究会を新たに立ち上げ…(以下略)」の部分に大変に注目しています。

是非、市と県の更なる連携を期待したいと思います

2025.12.11

一般質問が終わると1週間後くらいにテレビ埼玉でその模様の一部が放送されます。

1時間番組で、1日3人が登壇しているので、ひとり実質18分間くらい取り上げてもらえます。

放送するやりとりをどれにするかは、自分で選べます。但し、質問を行なった当日中に選ばないといけません。

私がチョイスした項目がこちら。

私の前後の質問者と項目数が圧倒的に違いますが、それは質問方式が私の選択した「一問一答方式ではなく一括質問一括答弁方式」だったことや、私が11項目の中から、肝の部分だけを抜き出して選んだから、項目数が多くなっているため、です。

先日の投稿で紹介した『別学校の共学化問題』以外にも、どれも重要と思っている話題を放送枠に入れることが出来ました。

お時間ある方は是非、ご覧ください。

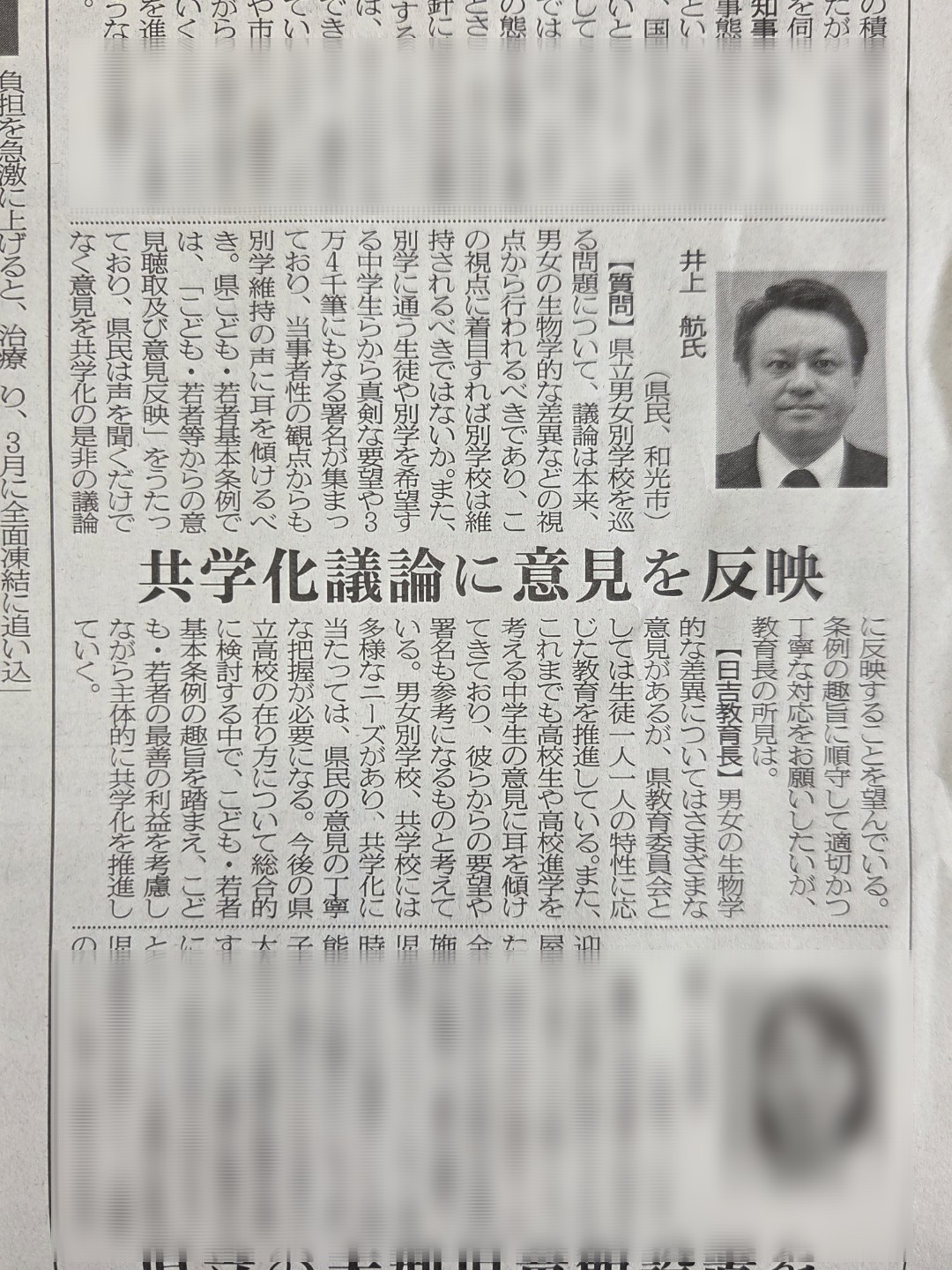

2025.12.09

昨日(12月8日)、一般質問を終えました。

どの課題にも思い入れや取り上げた経緯がありますが、

最も力を注いだ男女別学校の共学化問題です。

どの課題にも思い入れや取り上げた経緯がありますが、

最も力を注いだ男女別学校の共学化問題です。

質問にあたり意識したのは

・「共学化を推進していく」とは言うけど「共学化が決定したワケではない」と言質を取ること

・刺激し過ぎて逆に強引に進むような展開にならないようにすること

です。

先ほど、答弁内容を読み返しましたが、その趣旨に近いやり取りが出来たかな、と感じているところです。

そして、昨日の本番にあたっては、傍聴のため議事堂まで足を運んでくださった皆さまがいらっしゃいました。

ありがとうございました。

大勢の傍聴者が見守ってくれていたおかげで、議場内もヤジが飛ぶこともなく、教育局も“今、言える範囲で出来る限りの”答弁をしてきた思います。

・・・実際には、別学とは関係ないところで、なんかヤジまでとは言わず、話し声(私語?)をする声は聞こえてきました。

過去の一般質問では、耳を澄ませて、私の質問内容に直結しそうな内容ならアドリブで、そのヤジにすら反応してみせたこともあるのですが、今回は無関係っぽかったので、気にせず、自身の質問に集中しました。

新聞などで取り上げられたのは、このテーマだけですが、その他も追ってご報告できたらと思います。

そして、共学化を巡る問題もこれで終わりでなく、今後も県教委の動きに注視していきます。

そして、共学化を巡る問題もこれで終わりでなく、今後も県教委の動きに注視していきます。

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

最新記事

最新トラックバック

プロフィール

ブログ内検索

最古記事