井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2013.09.04

こんにちは。

9/2(月)に発生した竜巻による被害は

皆さまも報道等でご存知と思います。

被害に遭われた方々に心からのお見舞いを申し上げます。

さて、今回の埼玉県内の状況については

下記のURLからご覧いただくのが良いかと思います。

http://plaza.rakuten.co.jp/kikisaitama/diary/201309030002/

当日は、県職員の方々と同行していたこともあって

メールや電話を用いての庁内の情報連絡の早さなどを

目の当たりにすることとなりました。

私は「県土都市整備委員会」の所属でもありますし、

その際に共にいたのが担当部署の職員でもあったので

道路・河川の調査状況や公営住宅の手配に関して

被害・復旧状況を確認作業を行いました。

市・町と連携してのバックアップを引き続き

お願いしたいと思います。

さて・・・

今後も天候が崩れる日が続きそうです。

TVなどで「竜巻が起きたら?」といった対策を

特集していたりもしますが、

私として県民の皆さまにお願いしたいのは

『埼玉県防災情報メール』の登録をお願いしたい、と

いうことです。

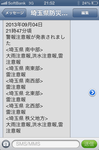

スマホでみると、このような画面になっています。

配信される内容は、

大雨・洪水・強風・大雪・風雪の各注意報と

大雨・洪水・暴風・大雪・暴風雪の各警報です。

手続きは難しくありません。

指定のアドレスに空メールを送るのみ。

※但し、注意事項なども読んでいただきたいので

アドレスは記載しません。

是非、このサイトからアクセスしてみてください。

「埼玉県防災情報メールについて」

http://saitamapref.bosai.info/bosaimail/index.html

私が使い始めてから、例えば、

「大雨、洪水、雷注意報」と出た時には

ほぼ高い確率で雨が降ってきます。

こちらからアクセスするのではなく、

メールで来るので、携帯メールを登録すれば

リアルタイムで情報を得ることが出来ます。

こうした情報をもとに、出来る限りの防護策を

県民の皆さまに取っていただきたいと思います!

9/2(月)に発生した竜巻による被害は

皆さまも報道等でご存知と思います。

被害に遭われた方々に心からのお見舞いを申し上げます。

さて、今回の埼玉県内の状況については

下記のURLからご覧いただくのが良いかと思います。

http://plaza.rakuten.co.jp/kikisaitama/diary/201309030002/

当日は、県職員の方々と同行していたこともあって

メールや電話を用いての庁内の情報連絡の早さなどを

目の当たりにすることとなりました。

私は「県土都市整備委員会」の所属でもありますし、

その際に共にいたのが担当部署の職員でもあったので

道路・河川の調査状況や公営住宅の手配に関して

被害・復旧状況を確認作業を行いました。

市・町と連携してのバックアップを引き続き

お願いしたいと思います。

さて・・・

今後も天候が崩れる日が続きそうです。

TVなどで「竜巻が起きたら?」といった対策を

特集していたりもしますが、

私として県民の皆さまにお願いしたいのは

『埼玉県防災情報メール』の登録をお願いしたい、と

いうことです。

スマホでみると、このような画面になっています。

配信される内容は、

大雨・洪水・強風・大雪・風雪の各注意報と

大雨・洪水・暴風・大雪・暴風雪の各警報です。

手続きは難しくありません。

指定のアドレスに空メールを送るのみ。

※但し、注意事項なども読んでいただきたいので

アドレスは記載しません。

是非、このサイトからアクセスしてみてください。

「埼玉県防災情報メールについて」

http://saitamapref.bosai.info/bosaimail/index.html

私が使い始めてから、例えば、

「大雨、洪水、雷注意報」と出た時には

ほぼ高い確率で雨が降ってきます。

こちらからアクセスするのではなく、

メールで来るので、携帯メールを登録すれば

リアルタイムで情報を得ることが出来ます。

こうした情報をもとに、出来る限りの防護策を

県民の皆さまに取っていただきたいと思います!

2013.09.01

こんにちは。

本日は今日から開催された和光市少年野球の

秋季大会の開会式へ。

炎天下の開会式ではありましたが

この先の大会で日頃の練習の100パーセントを発揮することを

期待しています(^_^)

こちらは、始球式の様子。

ピッチャーは市長。(小さくしか写っていませんが)

キャッチャーは市議会議長。

バッターは教育長。

ちなみに、私は控え選手でした(笑)

さて。

昨日(8/31)には、都内で開催された「ネット選挙」に関する

勉強会に参加しました。

ネット選挙に関しては、6月定例会の一般質問でも取り上げたこともあり、

関心の深いテーマです。

そして今回は、私自身も“発表”の機会もいただきましたので

心して参加しました。

勉強会の冒頭は、

政治と選挙のプラットフォームサイト「政治山」による報告です。

http://seijiyama.jp/

テーマは

「ネット選挙をいかに活用していくか?」

~2013参院選での活用事例、成果と課題~

でした。

ざっくりまとめると、今回の参議院選挙については

情報拡散が行われた=成功例

ネットを活用しても拡散が見られず=失敗例

という “拡散” に注目しての分析が

非常に興味深く参考になりました。

そして、私が話したテーマは

「埼玉県選挙管理委員会の取組と日常のネット活用・ネット選挙について」です。

私の作成した式次第は下記の通り。

■埼玉県選挙管理委員会の話

・意識の中心はトラブルが起きないように

・ネット活用を促せ

・結果、違反・通報はあったのか!? そして、投票率は?

・選管の期待

■私自身のネット活用・ネット選挙について

・日常的なネット活用について

・ネット活用で気を付けていること

・自分以外のネット活用が様々な情報をくれる

・最大限活用するためには苦労なコトがあります

・まだまだスキル不足です

・ネット選挙が地方選挙を変える

以上です。

県選管の動きについては

選挙の後、県の取組もヒアリングを行い、状況を把握しました。

ネット選挙では、立候補者がネットの対策に

費用をかけるようになったのと同様に、県選管も

新たなネットPR費用がかかるようになった実態も紹介しました。

また、自身の取組についても

この発表を行うに当たり、自身の活用を振り返り、

課題も見つけることが出来ました。

今後も可能な限り、ネットも用いて

自身の活動や県政情報をわかりやすく伝えられたら、と思います。

本日は今日から開催された和光市少年野球の

秋季大会の開会式へ。

炎天下の開会式ではありましたが

この先の大会で日頃の練習の100パーセントを発揮することを

期待しています(^_^)

こちらは、始球式の様子。

ピッチャーは市長。(小さくしか写っていませんが)

キャッチャーは市議会議長。

バッターは教育長。

ちなみに、私は控え選手でした(笑)

さて。

昨日(8/31)には、都内で開催された「ネット選挙」に関する

勉強会に参加しました。

ネット選挙に関しては、6月定例会の一般質問でも取り上げたこともあり、

関心の深いテーマです。

そして今回は、私自身も“発表”の機会もいただきましたので

心して参加しました。

勉強会の冒頭は、

政治と選挙のプラットフォームサイト「政治山」による報告です。

http://seijiyama.jp/

テーマは

「ネット選挙をいかに活用していくか?」

~2013参院選での活用事例、成果と課題~

でした。

ざっくりまとめると、今回の参議院選挙については

情報拡散が行われた=成功例

ネットを活用しても拡散が見られず=失敗例

という “拡散” に注目しての分析が

非常に興味深く参考になりました。

そして、私が話したテーマは

「埼玉県選挙管理委員会の取組と日常のネット活用・ネット選挙について」です。

私の作成した式次第は下記の通り。

■埼玉県選挙管理委員会の話

・意識の中心はトラブルが起きないように

・ネット活用を促せ

・結果、違反・通報はあったのか!? そして、投票率は?

・選管の期待

■私自身のネット活用・ネット選挙について

・日常的なネット活用について

・ネット活用で気を付けていること

・自分以外のネット活用が様々な情報をくれる

・最大限活用するためには苦労なコトがあります

・まだまだスキル不足です

・ネット選挙が地方選挙を変える

以上です。

県選管の動きについては

選挙の後、県の取組もヒアリングを行い、状況を把握しました。

ネット選挙では、立候補者がネットの対策に

費用をかけるようになったのと同様に、県選管も

新たなネットPR費用がかかるようになった実態も紹介しました。

また、自身の取組についても

この発表を行うに当たり、自身の活用を振り返り、

課題も見つけることが出来ました。

今後も可能な限り、ネットも用いて

自身の活動や県政情報をわかりやすく伝えられたら、と思います。

2013.08.29

こんにちは。

先日ブログでも紹介しましたが

「食物アレルギー・アナフィラキシーショック対応研修会」に参加してきました。

全ての内容を伝えるのは難しいですので

今日はその研修会で、

文部科学省 スポーツ・青少年局 学校健康教育課

学校保健対策専門官 の知念さんのお話

東京都立小児医療総合センター アレルギー科

赤澤さんのお話

の中から、印象に残ったフレーズを紹介していきたいと思います。

●学校には「学校保健委員会」という学校医を含む組織がある。

しかし、実態・実活動が伴っていない場合も多い。

⇒こうした組織を活性化し、いかに “

担任や養護の先生だけの問題”にせず組織として対応できるか? が課題である。

●食物アレルギーは統計では、2.6%の子供が有病している、と言われている。

ただ、気管支喘息やアトピー、アレルギー性鼻炎(花粉症含む)を入れれば、

アレルギーの子は非常に多い。

⇒「特別な子供への配慮」としてではなく、一般的に行うこと。

●エピペンの処方を受けている児童・生徒については、

保護者の同意を得た上で、事前に地域の消防機関に当該児童の

情報を提供するなど、日ごろから地域の消防機関と連携することが大切。

⇒この点は、私が6月定例会の中で、最も重要視して求めた点でもあり、

今回の報告の中でも、特に力を入れて語られていました!

千葉市等が先進である一方、埼玉はまだまだ不十分です。

この講演を機に、取り組みが進むことを願っています。

●アレルギー食物を除去するのは必要だが、

あまりにも品目が多い場合、不必要な除去を行っている場合もある。

⇒成長と共に対象食物が変わることもあるし、

OKなものまで除去し、成長発達に阻害をきたすこともある。

何より、多すぎるせいで本当に注意しなければいけない食品への

注意力が低下する おそれもある。

●エピペンを処方された児童に代わって注射することは

医師法違反にあたらない。

※ちなみに、これはあくまで「トレーナー」という練習器具ですが

打ち終えると、本物同様に先端のオレンジ部分が伸びて

再度打つことが出来ないようになります。

それと、会場には多くの養護教諭の方々が来ていましたが

その会場からの質問がものすごく的を射た質問だったと思いました。

併せて紹介したいと思います。

Q、

今まで処方を受けていない他の子が新たに発症した様子が見受けられる時に

他の子に処方されたエピペンがあった場合、使っていいか?

⇒NG。あくまで処方された子供にのみ使用する。

新たな発症といっても食物アレルギーかどうかの診断は医師にしか出来ないので

直ちに病院に連れて行くことのほうが望ましい。

Q、

学校内での教員向け研修会はどのように開催したらよいか?

⇒学校医や主治医がいるのが望ましいが、いなくても大丈夫。

むしろ、今日の研修会でエピペンを打つ練習をして

少しでも雰囲気がつかめたと思うが、それを一人でも多くの先生に

早く経験してもらうことのほうが大切だと考える。

以上、積極的に参加された養護教諭の皆さんの様子を見られたことも

大きな安心に繋がります。

課題はまだまだありますが、より安全な体制が築けるよう

今後もこの取組を注力していきたいと思います。

先日ブログでも紹介しましたが

「食物アレルギー・アナフィラキシーショック対応研修会」に参加してきました。

全ての内容を伝えるのは難しいですので

今日はその研修会で、

文部科学省 スポーツ・青少年局 学校健康教育課

学校保健対策専門官 の知念さんのお話

東京都立小児医療総合センター アレルギー科

赤澤さんのお話

の中から、印象に残ったフレーズを紹介していきたいと思います。

●学校には「学校保健委員会」という学校医を含む組織がある。

しかし、実態・実活動が伴っていない場合も多い。

⇒こうした組織を活性化し、いかに “

担任や養護の先生だけの問題”にせず組織として対応できるか? が課題である。

●食物アレルギーは統計では、2.6%の子供が有病している、と言われている。

ただ、気管支喘息やアトピー、アレルギー性鼻炎(花粉症含む)を入れれば、

アレルギーの子は非常に多い。

⇒「特別な子供への配慮」としてではなく、一般的に行うこと。

●エピペンの処方を受けている児童・生徒については、

保護者の同意を得た上で、事前に地域の消防機関に当該児童の

情報を提供するなど、日ごろから地域の消防機関と連携することが大切。

⇒この点は、私が6月定例会の中で、最も重要視して求めた点でもあり、

今回の報告の中でも、特に力を入れて語られていました!

千葉市等が先進である一方、埼玉はまだまだ不十分です。

この講演を機に、取り組みが進むことを願っています。

●アレルギー食物を除去するのは必要だが、

あまりにも品目が多い場合、不必要な除去を行っている場合もある。

⇒成長と共に対象食物が変わることもあるし、

OKなものまで除去し、成長発達に阻害をきたすこともある。

何より、多すぎるせいで本当に注意しなければいけない食品への

注意力が低下する おそれもある。

●エピペンを処方された児童に代わって注射することは

医師法違反にあたらない。

※ちなみに、これはあくまで「トレーナー」という練習器具ですが

打ち終えると、本物同様に先端のオレンジ部分が伸びて

再度打つことが出来ないようになります。

それと、会場には多くの養護教諭の方々が来ていましたが

その会場からの質問がものすごく的を射た質問だったと思いました。

併せて紹介したいと思います。

Q、

今まで処方を受けていない他の子が新たに発症した様子が見受けられる時に

他の子に処方されたエピペンがあった場合、使っていいか?

⇒NG。あくまで処方された子供にのみ使用する。

新たな発症といっても食物アレルギーかどうかの診断は医師にしか出来ないので

直ちに病院に連れて行くことのほうが望ましい。

Q、

学校内での教員向け研修会はどのように開催したらよいか?

⇒学校医や主治医がいるのが望ましいが、いなくても大丈夫。

むしろ、今日の研修会でエピペンを打つ練習をして

少しでも雰囲気がつかめたと思うが、それを一人でも多くの先生に

早く経験してもらうことのほうが大切だと考える。

以上、積極的に参加された養護教諭の皆さんの様子を見られたことも

大きな安心に繋がります。

課題はまだまだありますが、より安全な体制が築けるよう

今後もこの取組を注力していきたいと思います。

2013.08.27

こんにちは。

昨日(8/26・月)は

6月定例会の一般質問で取り上げた関係もあって、

養護教諭さんや学校関係者の方を中心に参加する

「食物ア

参加

詳しくはまた明日以降綴りたいと思います。

当日は、アナフィラキシーショックを抑える際に使用する

エピペンの練習にも参加させてもらいました。

針の出ない「エピペントレーナー」という

練習用のエピペンを用いました。

この状態で、上の青いキャップを外すと

打つことが出来るようになります。

ただ、肝心なことは

エピペンは自分で打つ・・・というより

アナフィラキシーショックを起こした児童に

周りの教師等が打つ、という状況になる、ということです。

研修では、打つ人以外に

児童が暴れたりしないように、上半身と下半身を抑える役割の人の

合計3人で打つことが望ましい、ということも説明がありました。

こうした段取りを覚えるには

やはり研修が不可欠だと思いました。

また、先日の茶話会には、学生インターンも

同席させてもらいました。

二人にも感想を綴ってもらったので

ご紹介したいと思います。

==増田くん==

茶話会に参加させていただきました。

==照井さん==

昨日(8/26・月)は

6月定例会の一般質問で取り上げた関係もあって、

養護教諭さんや学校関係者の方を中心に参加する

「食物ア

参加

詳しくはまた明日以降綴りたいと思います。

当日は、アナフィラキシーショックを抑える際に使用する

エピペンの練習にも参加させてもらいました。

針の出ない「エピペントレーナー」という

練習用のエピペンを用いました。

この状態で、上の青いキャップを外すと

打つことが出来るようになります。

ただ、肝心なことは

エピペンは自分で打つ・・・というより

アナフィラキシーショックを起こした児童に

周りの教師等が打つ、という状況になる、ということです。

研修では、打つ人以外に

児童が暴れたりしないように、上半身と下半身を抑える役割の人の

合計3人で打つことが望ましい、ということも説明がありました。

こうした段取りを覚えるには

やはり研修が不可欠だと思いました。

また、先日の茶話会には、学生インターンも

同席させてもらいました。

二人にも感想を綴ってもらったので

ご紹介したいと思います。

==増田くん==

茶話会に参加させていただきました。

議員と住民方が話し合うという機会を見るのは初めてで、住民方の政治に対する声を直接聞くのも初めての体験でした。

参加する方々は積極的に政治に参加される意志を持っている方々で、意見を述べている時の姿はみなさん生き生きとしていらっしゃっていました。意見の内容も、今まで政治に参加している住民の声を聞いたことがなかった私にとって、とても興味深いものでした。

==照井さん==

茶話会には様々な社会問題(高齢化、人口減少、財政、健康、育児、若者の政治参加)に関心を向けている方々が参加されていました。その中でも、若者の政治参加についての議論が活発に行われました。参加者からは、多くの若者が政治参加するためには政治についての教育も学校教育に取り入れられるべきだという意見が挙がりました。さらには、政治家と関わる機会を設けることによって若者が政治をより身近に感じることができるようになれば投票率も改善していくのではないかという意見も出ました。若者の政治参加については、同世代の身としても深く考えさせられる課題です。自分もインターン経験を通しつつ、この問題に対して貢献できることを考えていこうと思います。

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

最新記事

(04/17)

(04/17)

(04/11)

(04/11)

(04/08)

最新トラックバック

プロフィール

ブログ内検索

最古記事